智能实践——两种思维 点击:57 | 回复:0

① 设计思维(Design Thinking)

在突破性创新中,解决问题的方法我们称为创造性的解决问题,设计思维可以作为一个具有代表性的方法论。设计思维这个概念最早是由斯坦福大学的设计学院提出,是一个以人为本的解决问题的方法论。

设计思维并不是想培训所有人成为设计师,而是培养人们拥有作为设计师应该有的思维和解决问题的方法论。最初设计思维这门学科是开放给不同学院,包括 MBA、EMBA 的学生,但是最近斯坦福大学正在认真考虑将设计思维纳入所有本科学生的必修课中。

或许每一个人不一定有机会成为设计师,但是每个人都应该拥有设计师的思维,掌握系统的、有步骤的将创新融入解决问题中去。

设计思维大致分为五个步骤:

第一个步骤是同理心(Empathy)

也就是近似于体验、体谅、体察的结合,即人为本的设计思维,挖掘使用者真正的需求。最近有一本畅销书《小数据猎人》也提到了类似的概念,即通过设计师仔细的观察,以使用者为中心,试着去深层次的了解使用者,事实上你能够获得使用者的真实的问题和需求,这是通过大数据或者其他统计方法不一定能够获得的信息。

第二个步骤是定义(Define)

即怎样将同理心步骤中收集的信息,对问题重新做深入的定义,定位到使用者真正的需求。

第三个步骤是创意动脑(Ideate)

是将定义步骤中所找到的问题通过发散众多的解决方案来尝试解决。一个经常提到的观点是 “要想找到一个好点子,你必须先要有很多的创意点子”,通常使用“头脑风暴” 来刺激并发现一个好的创意点子。

第四个步骤是制作原型(Prototype)

即在最快的时间里,将一个好的创意点子通过一个具体的呈现方法,来制作出一个初步的产品。这个产品不一定完美,但是可以通过这个原型作为团队内部或者是与使用者沟通的工具,进一步不断修正以达到更加完美的效果。

第五个也是最后一个步骤是测试(Test)

即根据原型,通过情景模拟,让使用者可以测试以确定是否适用。

就在几年前,我还是港科大工业工程系的系主任,深感创新及设计思维的重要,特地在 2012 年邀请当时中国美术学院的宋建民院长一谈。我还记得当时宋院长充满感性的谈话:

是谁在平静的学科湖里扔进了变革石块,

激活了各个学科地壳板块的相互冲撞,

激起了思想的波澜、技术的创新、产业的革命……

最终,引发了生活方式改变的海啸,遍布全球。

摧毁、吞噬与重建——成为这个时代学科发展的宿命,

似乎没有一个领域可以置身度外。

源于那次会面,香港科技大学与中国美术学院很快的合作开设了一门面向港科学生和美院学生的设计思维课程,并以科技邂逅艺术为主轴。通过两个礼拜在杭州的学习设计思维的方法论,两个礼拜在港科大实现原型的制作,制作原型的过程中会使用到 3D 打印的技术并且原型会在港科大的图书馆进行展示。这个课程成功展示了学生如何跨界的运用设计思维的方法为现实问题提供一系列具有原创性又使用的解决方案。

② 统计思维(Statistical Thinking)

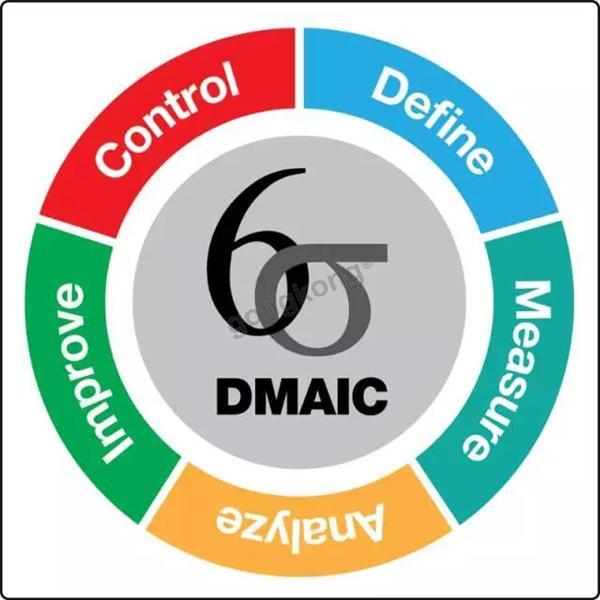

同样的,渐进式创新也是有方法可循的。例如质量手法中六西格玛(Six Sigma)方法论的统计思维,即是通过系统的收集历史数据,量化的对生产过程进行渐进式的改善。

一般统计思维可以分为 DMAIC 五个步骤:

定义(Define)

测量(Measure)

分析(Analyze)

改善(Improve)

控制(Control)

第一步是定义问题,找出对客户最重要的维度。

第二步是测量、收集数据,既包括主动去测量的数据也包括使用者反馈的数据。

第三步是建立恰当的统计模型来分析收集的数据。

第四步是通过模型的分析结果来对相应的维度进行改善。

最后一步是对整个过程进行质量控制,主要的方法可以使用统计控制图监控整个生产过程。

经过近半个世纪的学术积累,整个统计思维的流程已经非常的完善。无论是制造业或服务业,都有大量的成功案例利用统计思维帮助企业来改善他们的生产流程或是创新产品(其中也包括我这些年来协助企业的案例及科研成果)。

楼主最近还看过

- 什么品牌的单灯控制器好一些...

[1069]

[1069] - 有关智能化、数字化、信息化、网...

[1418]

[1418] - 智能制造:平台软件为什么重要...

[844]

[844] - 智能机器人研究意义

[2648]

[2648] - 林雪萍:一文看懂服务型制造(...

[2077]

[2077] - 数字化智能化转型拉动芯片荒...

[1319]

[1319] - 智能观察 ----- “三会聚首...

[1079]

[1079] - 多功能智慧(灯杆)路灯改造的...

[691]

[691] - RobotStudio_6.08延长适用时...

[707]

[707] - <智能制造>周刋 第一期 ...

[809]

[809]

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选