单元测试专业工具在新能源开发中的作用研究 点击:118 | 回复:1

单元测试的历史由来与发展

单元测试的概念可以追溯到20世纪60年代,伴随着计算机科学和软件工程学科的发展而逐步形成。早期的计算机科学研究(20世纪60年代)中,程序员意识到仅依靠手工调试和集成测试不足以确保软件质量,IBM和其他大型计算机公司的研究人员开始探索更系统的方法来验证软件的正确性,这为单元测试的发展奠定了基础。

1947年9月10日,一场意外故障成为软件测试史上的标志性事件。当美国海军研究实验室的团队测试Mark II计算机时,发现面板F的第70号继电器因一只飞蛾被卡死而失效。负责人Grace Hopper(后晋升为海军少将,被誉为"计算机软件工程第一夫人")将这只飞蛾标本粘在工作手册上,并留下注释"First actual case of bug being found"。这一标本现藏于史密森尼学会博物馆,成为测试行业的文化图腾——它不仅具象化了"程序缺陷"的概念,更意外催生了计算机领域沿用至今的"bug"术语。

在20世纪50年代前,软件测试仍未脱离调试的范畴。开发人员普遍采用"错误推测(Error Guessing)"法——基于经验判断可能出错的位置,这种方法缺乏系统性,如同医生仅凭直觉诊断。此时的测试活动具有三个显著特征:由编码人员执行(开发者自测)、介入时间滞后(产品基本完成后)、目标单一(纠正已知故障而非发现未知缺陷)。

单元测试工具的起源与演变

单元测试工具的演变经历了从简单调试到专业测试工具的发展过程。早期的单元测试工具如JUnit、TestNG等为现代单元测试奠定了基础。

JUnit是一个为Java编程语言设计的开源单元测试框架,由Kent Beck和Erich Gamma建立,它是单元测试框架家族中的一个,这些框架被统称为xUnit,JUnit是xUnit家族中最为成功的一个。JUnit有它自己的JUnit扩展生态圈,多数Java的开发环境都已经集成了JUnit作为单元测试的工具。

TestNG是另一个为Java编程语言设计的开源单元测试框架,是一个受JUnit和NUnit启发而来的测试框架,但它引入了一些新功能,使其更强大、更容易使用,例如:核心特性是多线程测试执行,测试代码是否是多线程安全的;提供注释支持;支持数据驱动测试(使用@DataProvider);支持参数化测试;强大的执行模型(不再有TestSuite);支持各种工具和插件(Eclipse, IDEA, Maven等…);嵌入BeanShell以获得更多的灵活性;用于运行时和日志记录的默认JDK函数(没有依赖关系)。

GoogleTest是一个跨平台的(Liunx、Mac OS X、Windows 、Cygwin 、Windows CE and Symbian ) C++单元测试框架,由google公司发布,为在不同平台上为编写C++测试而开发的。它提供了丰富的断言、致命和非致命判断、参数化、"死亡测试"等等。

专业单元测试工具的重要性

专业单元测试工具在软件开发中扮演着至关重要的角色,特别是在新能源开发领域,其重要性体现在多个方面:

提升代码质量与减少维护成本

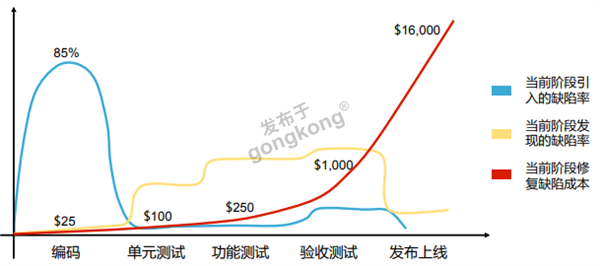

单元测试是对软件中最小可测试单元进行检查和验证的过程。通过编写针对各个模块或函数的测试用例,开发人员能够在编码阶段就发现并修复潜在的问题。这种早期的问题发现机制大大提高了代码的健壮性和可靠性。此外,单元测试还能促进代码的规范化。为了编写有效的测试用例,开发者需要清晰地理解代码的功能和接口,这反过来又推动了代码结构的优化和文档的完善。

提升开发效率与项目管理

单元测试与开发过程紧密集成,能够在编码的同时进行验证。这种"测试先行"的理念鼓励开发者在编写每一部分代码时都保持高度的专注和责任感。通过即时反馈机制,单元测试能够帮助开发者快速识别并修正错误,避免了问题在后期堆积导致的返工现象。这种持续集成、持续测试的工作模式极大地提升了开发流程的整体效率。

在新能源开发中的关键作用

新能源系统如电动汽车、智能电网等对安全性和可靠性要求极高,单元测试能够确保每个功能模块在各种边界条件下都能正确运行,这对于防止系统故障至关重要。通过单元测试,可以验证新能源系统中复杂控制算法的正确性,如电池管理系统的充放电控制、电机控制器的扭矩控制等。

winAMS单元测试工具的核心优势

winAMS作为嵌入式软件单元测试领域的专业工具,在新能源开发中展现出独特的技术优势:

1. 二进制级测试技术

winAMS采用基于编译器技术的二进制级测试方法,相比传统工具(如Google Test)依赖源码插桩的方式,能够直接对编译后的机器码进行测试。这种技术避免了因代码修改引入的风险,特别适合ISO 26262 ASIL-D级安全关键代码的验证。其核心突破在于动态二进制插桩(DBI)技术,在交叉编译后的机器码层面注入测试逻辑,无需进行源码级修改,保持了原始代码的完整性和可认证性。

2. 自动化测试用例生成

winAMS结合静态分析工具(如CasePlayer2),能够自动生成满足MC/DC(修正条件/判定覆盖)要求的测试用例。这种自动化能力特别适用于新能源系统中复杂条件组合的验证,如电池管理系统的多状态监测、电机控制器的多模式切换等场景。在实际应用中,某头部新能源汽车企业利用类似工具仅用3小时就为电池管理模块生成了1800个基础测试用例,显著提升了测试效率。

3. 硬件虚拟化与真实环境测试

winAMS通过硬件虚拟化技术模拟ECU芯片的中断、DMA等硬件行为,验证模块间数据流与控制流的同步逻辑。与传统工具(如Cantata)依赖桩函数模拟硬件行为不同,winAMS直接在虚拟化环境中执行目标机代码,仿真精度更高。其硬件时序仿真精度达到纳秒级,可完整复现DMA传输、中断嵌套等关键场景,在汽车电子、工业控制等领域保持着90%以上的市场份额。

4. 全生命周期覆盖追踪

winAMS支持从单元测试到集成测试再到系统测试的累加覆盖率统计,能够自动生成符合ISO 26262/DO-178C标准的覆盖率报告(C0/C1/MC/DC)。通过符号级解析直接关联二进制执行路径,相比覆盖率工具(如BullseyeCoverage)依赖插装技术,精度更高且无性能损耗。在军工企业的对比测试中,同一段经过-O3优化的控制算法,winAMS通过目标代码分析得到的真实覆盖率比源码插桩工具低13%,更准确地反映了实际执行情况。

winAMS在新能源开发中的典型应用

1. 新能源汽车电控系统测试

在ADAS控制器开发中,某日本车企利用winAMS对CAN通信模块进行测试。传统方法需搭建完整的CANoe仿真环境,耗时2周;而winAMS直接基于目标机代码运行,3天内即完成覆盖率达95%的测试,且成功捕捉到一个由DMA控制器竞争条件引发的隐蔽错误22。这种高效测试能力对于新能源车型快速迭代开发至关重要。

2. 电池管理系统验证

winAMS支持硬件级错误注入测试,能够动态修改目标机内存、寄存器或总线信号(如CAN/LIN报文),模拟硬件故障(如传感器失效、电源波动),验证嵌入式软件的鲁棒性及故障恢复机制。这种能力对于确保电池管理系统在异常工况下的安全性尤为重要,可有效预防因电池过充、过放或温度失控引发的安全事故。

3. 电动驱动系统可靠性验证

在波音787航电系统升级案例中,winAMS成功捕获到某飞行控制函数在特定中断序列下出现的优先级翻转问题,而这个问题在模拟器测试中完全未被察觉。类似的技术同样适用于新能源车用电机控制器的可靠性验证,特别是多核处理器环境下的实时性保障。

winAMS与传统工具的对比优势

对比维度 | winAMS | 传统工具 | AI测试工具 |

测试对象 | 直接使用目标机代码 | 依赖桩函数模拟硬件行为 | 依赖源码插桩 |

环境真实性 | 纳秒级硬件时序仿真 | 仿真环境与真实目标机存在偏差 | 难以模拟复杂硬件交互 |

覆盖率精度 | 符号级解析二进制执行路径 | 插装技术导致性能损耗 | 优化代码中覆盖率报告偏差大 |

安全认证 | 内置需求追溯矩阵 | 需额外配置认证流程 | 黑箱特性导致可追溯性困难 |

错误注入 | 支持运行时动态注入 | 专注于静态代码分析 | 缺乏硬件级故障模拟能力 |

winAMS的这些优势使其特别适合新能源开发中高安全、高可靠要求的场景,如:

符合功能安全标准(ISO 26262)的车规级软件开发

实时性要求严格的电机控制算法验证

复杂电磁环境下的通信协议可靠性测试

长生命周期产品的可维护性保障

winAMS的技术局限与发展方向

尽管winAMS在嵌入式单元测试领域表现卓越,但仍存在一定局限性:

云平台集成能力不足:缺乏与持续集成/持续部署(CI/CD)云平台的深度整合

自动驾驶支持有限:对自动驾驶传感器仿真的支持相对较弱,难以满足L4级以上自动驾驶系统的测试需求

多节点测试效率:在多ECU协同测试场景下,效率低于Vector等专业工具链

未来发展方向可能包括:

增强与主流DevOps工具的集成能力

扩展对新型车载网络协议(如TSN)的支持

提升AI辅助测试用例生成能力

加强云原生测试架构支持

结论

winAMS作为专业的嵌入式单元测试工具,通过其独特的二进制级测试、硬件虚拟化和高精度覆盖率分析能力,为新能源开发提供了强有力的质量保障手段。相比传统工具,winAMS在测试真实性、精度和效率方面具有显著优势,特别适合新能源系统中安全关键功能的验证。随着新能源技术的快速发展,winAMS等专业测试工具将持续演进,为新能源产品的安全性和可靠性提供更全面的保障。

楼主最近还看过

关于别墅游泳池设备厂家哪家好,对于设备确保电池管理系统在异常工况下的安全性尤为重要,可有效预防因电池过充、过放或温度失控引发的安全事故。

回复本条

-

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选