大学专业热度排名第一,电气工程及其自动化? 点击:1134 | 回复:8

最近看自媒体时,意外发现“电气工程及其自动化”竟登上了大学专业热度榜首。作为从业十余年的“过来人”(普通高校毕业,非名校背景),今天想从一线从业者的视角,聊聊这个专业的真实面貌,帮大家跳出流量滤镜,理性认知。

一、高热度背后的“冷思考”:谁推高了专业排名?

专业热度飙升的背后,或许是就业市场的“刚需”标签——电力、能源、制造、新能源等行业对电气人才的需求长期旺盛。现在热门不代表毕业热门,土木就是前车之鉴。而且热度不等于“适合所有人”,作为亲历者,我更想聊聊这个专业的“真实画像”。

二、课程难度:数学是道绕不开的坎

本专业的核心课程难度,在工科领域堪称“第一梯队”。电路、信号与系统、工程电磁场、复变函数与积分变换……这些课程的共同特点是:高度依赖数学功底。比如电路分析中的暂态响应计算、信号与系统的傅里叶变换,都需要扎实的微积分和线性代数基础;工程电磁场的麦克斯韦方程组推导,更是对空间想象力和数学推导能力的双重考验。

曾有同学直到大四仍未通过核心课程重修,不是不够努力,而是数学基础薄弱导致的“理解鸿沟”。电学的发展本就建立在高等数学的土壤上,许多分析方法(如拉普拉斯变换解微分方程)本质上是数学工具的应用。如果数学是短板,建议谨慎选择。

三、培养困境:理论与实践的“两张皮”

当下大学的培养体系仍偏向学术导向——课堂上讲原理、推公式多,实验室里做验证性实验多,但企业需要的“解决实际问题能力”培养不足。

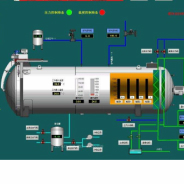

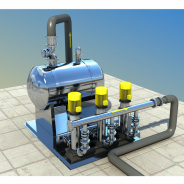

举个例子:电机学课上反复推导转矩公式,却鲜少涉及变频调速系统的调试;电力电子课上分析整流电路拓扑,却很少接触工业现场的EMC(电磁兼容)问题;继电保护课上背保护逻辑,却没机会在真实变电站里排查线路故障……

这种脱节导致很多毕业生初入职场时“信心受挫”——课本上的“完美模型”在现实中充满变量(设备老化、环境干扰、参数漂移),曾经的高分成绩单,未必能转化为岗位上的“实战力”。企业需要的“上手能战”型人才,与大学毕业生的能力现状存在较大差距。

四、就业真相:学历是敲门砖,能力是垫脚石

关于就业,有几点现实需要认清:

地域与平台决定起点:自动化产业集中的长三角、珠三角、成渝地区,企业密集、技术迭代快,从业者的成长空间远大于产业薄弱地区。同样一份工作,在青岛特锐德(电力设备龙头)和在三线城市的小厂,接触的项目复杂度、技术资源可能天差地别。

企业需要“实用型”而非“学术型”:多数企业(尤其是中小企业)招聘应届生,本质是“培养成本”与“潜力”的博弈。大公司愿意花时间培养,但更多企业更倾向于“招之即用”——能快速解决设备调试、故障排查、工艺优化等实际问题的人,往往更受青睐。

学历是入场券,能力是通行证:应届生阶段,企业会看学历(尤其是名校或原电力部直属高校);但入职后,决定职业高度的是“解决问题的能力”。我见过太多“学历光环”加持的同事,因不愿深入现场、拒绝学习新技术,最终沦为“救火队员”;也见过学历普通但深耕工艺、熟悉设备的工程师,逐渐成长为技术骨干。

五、给后来者的建议:选择比努力更重要

结合十年行业观察,给想入行或已入行的年轻人几点建议:

优先选对赛道:电气领域细分方向众多(电力系统、电机控制、新能源、工业自动化等),尽早结合兴趣和行业趋势锁定方向。比如新能源(光伏/风电,目前已经饱和)、智能电网是国家重点扶持领域,人才缺口大;传统火电则面临转型压力,需谨慎选择。

深耕“工艺”而非“理论”:企业更看重你对具体行业设备工艺的理解——比如钢铁厂的轧机控制逻辑、化工厂的反应釜供电方案、汽车厂的自动化产线节拍优化。熟悉工艺后,你会发现自己的不可替代性远高于“只会算公式”的理论派。

保持“终身学习”:技术迭代速度远超预期——十年前PLC编程还在用梯形图,如今功能语言、逻辑语言也在崭露头角,传统继电器控制逐渐被PLC+工业物联网取代。如果不主动学习,很容易被“后浪”拍在沙滩上。

警惕“虚假安全感”:不要满足于“能修机器”“会看图纸”的初级技能,要主动向“系统设计”“优化改进”层面进阶。行业需要的不是“救火队员”,而是“预防问题”的专家。

结语

电气工程是工业的“血管”与“神经”,确实是个“越老越吃香”的行业,但前提是你能真正沉下心积累。它既不是“天坑”,也不是“躺赢”的捷径——数学关要过,实践关要闯,更重要的是,在技术浪潮中保持清醒:选择对的赛道,深耕核心能力,才能走得更远。

毕竟,所谓“热门专业”,不过是时代的趋势;而个人的成长,永远取决于自己的选择与坚持。几年后,回头再看电气工程及其自动化!

注:转载“工控自动化笔记”

楼主最近还看过

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选