智能预警:4G/5G 物联网重塑轨道监测体系 点击:252 | 回复:0

一、传统轨道监测的 “人工困局” 与升级必然性

巡检效率与安全的矛盾:某高铁巡检员曾无奈表示,他们每月要在凌晨 2 点的 “天窗期” 沿轨道徒步,隧道里没有信号,只能靠对讲机联系,还得时刻注意头顶的接触网,生怕触电;300 公里的线路,8 个班组要走 7 天,累得人直不起腰,还总担心出意外 —— 这不是个例,2023 年全国轨道巡检安全事故超 12 起,大多与夜间作业、复杂环境有关。

有线传输的脆弱性:某地铁线路的监测线缆,每年都会被列车振动震松、被雨水冲断好几次,每次断网都要停运地铁修复,影响早高峰出行;而山区高铁的有线线缆,更是常被山体滑坡破坏,数据一断就是好几天,运维团队只能 “瞎担心”,不知道轨道有没有变形。

预警响应的滞后性:传统模式下,人工发现钢轨位移后,要先在记录本上画草图、拍照片,回到办公室再录入电脑、分析数据,最后上报审批,整个流程下来至少 24 小时;2022 年某高铁线路因扣件松动未及时处置,导致列车降速运行 8 小时,12 趟高铁晚点,旅客投诉不断。

数据精度的局限性:人工用轨距尺测轨距,受手抖、光线影响,误差能到 0.5mm 以上,有时候明明轨道没问题,却误发预警,白忙一场;有时候变形已经超标,却因误差没发现,酿成故障 —— 传统监测的 “粗放式” 已无法满足高铁 350 公里 / 小时的运营需求。

随着我国轨道交通里程突破 5.5 万公里,传统监测模式已无法满足 “实时、精准、安全” 的管控需求,而 4G/5G 物联网技术的成熟,为轨道监测从 “人工被动” 向 “智能主动” 升级提供了关键机遇。

二、4G/5G 物联网重塑轨道监测系统:核心功能与技术逻辑

无线化全域监测:4G/5G 物联网方案无需铺设有线线缆,传感器可直接安装在轨道旁、隧道壁上,工业路由器与物联网卡确保数据实时传输 —— 哪怕是深达 1000 米的隧道、海拔 3000 米的山区轨道,也能稳定联网;一套系统可覆盖数公里轨道,监测范围是人工的 10 倍以上,真正实现 “全域无死角”。

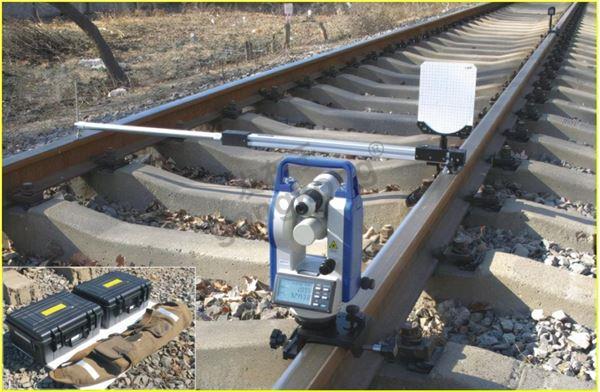

多参数精准采集:系统能同时监测钢轨位移(水平、垂直)、轨距偏差、列车振动、扣件状态、环境温湿度,采样频率最高达 1 次 / 秒,精度达 0.1mm—— 相当于能捕捉到一根头发丝粗细的变形,远超人工观测;高清相机还能抓拍扣件松动、钢轨磨损,连一颗螺丝的状态都逃不过 “眼睛”。

智能预警快速响应:云端平台就像 “轨道医生”,能自动分析数据,一旦发现钢轨位移超 2mm、轨距偏差超 1mm,15 分钟内就会发预警,短信、APP 都会通知运维团队,还会附上修复方案;2024 年某高铁线路暴雨天,平台提前 24 小时预判桥梁段风险,及时加固,没让一趟列车降速。

远程化高效运维:管理人员在办公室打开电脑,就能看到整条线路的轨道状态 —— 哪里的钢轨有位移、哪个隧道的扣件松了,一目了然;设备坏了不用跑现场,远程重启路由器、调整传感器参数就行,运维效率提升 80%,成本降 65%,再也不用半夜进隧道冒险。

感知端:位移、轨距、振动传感器等 “数据采集终端”,实时捕捉轨道变化,通过无线或有线接口传给边缘层的工业路由器;

边缘层:工业路由器作为 “数据处理中枢”,负责把不同传感器的 “方言”(不同协议)翻译成 “普通话”(标准化格式),过滤掉没用的数据,再通过物联网卡传到云端;同时接收云端的指令,比如让相机多拍几张扣件照片;

云端:监测平台作为 “决策中心”,存储数据、分析趋势、发预警,运维团队通过平台看数据、定方案、跟踪进度,形成 “采集 - 传输 - 分析 - 预警 - 处置” 的闭环。

三、4G/5G 物联网方案的关键价值:工业路由器与物联网卡的协同作用

多协议兼容:支持 Modbus、TCP/IP 等多种协议,能对接位移、振动、相机等不同设备,不用再担心数据 “说不上话”—— 比如 FIFISIM 物联工业路由器,能同时接 6 种不同传感器,数据统一传云端,帮厂商省了不少研发功夫;

抗造耐用:采用工业级设计,-30℃的冬天冻不坏,60℃的夏天晒不坏,隧道里的高湿度、接触网的强电磁也不怕(IP67 防尘防水、抗电磁干扰),在轨道旁能用 5 年以上,故障率低于 2%;

多网备份:支持 4G/5G、有线、WiFi 多网切换,比如隧道里 4G 信号弱,就自动切到备用网络,确保数据不中断 —— 某高铁线路用了这个功能,全年没断过一次网;

低功耗设计:支持远程休眠,非运营时段可以降低采样频率,电池供电的设备能续航 12 个月以上,不用频繁换电池,省了不少运维麻烦。

广域覆盖:4G 网络已铺满轨道交通沿线,5G 也在往地铁隧道、高铁干线铺,哪怕深谷里的轨道,也能收到信号;支持多运营商漫游,这个运营商信号弱,就切到另一个,联网成功率 99.9%;

实时传输:4G 能满足日常数据传输,5G 时延更低(1-10ms),要是加了高清相机,也能实时传 4K 画面,预警信息发得快,不用等;

精准管理:每张卡有唯一标识,平台能看每张卡的信号、流量,运营商能按用量定制套餐,比如传感器每月用 30MB,就定小套餐,不浪费;

耐用性强:工业级封装,抗腐蚀、抗振动,在轨道旁的高温高湿环境下能用 5 年,比普通手机卡耐用多了,减少更换麻烦。

四、实践案例:某货运铁路轨道监测升级项目

某货运铁路全长 260 公里,主要运输煤炭、矿石,列车载重超 8000 吨,轨道磨损、振动大,传统监测靠 “人工每季度巡检 + 有线传感器”,问题不少:

巡检难:线路穿越山区,很多路段没有路,巡检员要爬山、钻林子,每次巡检要 10 天,2022 年还摔伤了 1 人;

数据断:有线线缆被山上的落石砸断过 3 次,每次断网 7 天,不知道轨道有没有被重车压变形;

预警慢:2021 年一次暴雨后,人工发现钢轨位移,36 小时后才加固,导致 3 趟货运列车晚点。

安全又省心:人工巡检减到每年 1 次,不用再爬山冒险;数据实时传,0.1mm 的变形都能抓,2024 年发现 8 处重车导致的钢轨磨损;

数据不中断:路由器多网备份,落石没再影响数据传输,成功率 99.99%;

预警快处置快:暴雨天提前 18 小时发预警,及时加固,没让列车晚点;远程运维搞定 90% 的问题,设备故障率从 28% 降到 3.2%。

五、行业趋势

未来,轨道监测会更智能:能在电脑上建轨道的虚拟模型,实时看变形趋势;能提前几天预测轨道寿命,该修的时候再修;还能和列车、无人机配合,全方位守护 —— 这不是空想,而是正在发生的变化。

楼主最近还看过

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选