致青春——回忆1997 点击:473 | 回复:9

那一年,香港回归了,激动人心。那一年,那一时刻,我们毕业了,眼泪汪汪。7月份的第一天,兄弟姐妹们围着电视看回归的喜悦没有能阻挡住紧接着的离别伤感。

很遗憾,34个兄弟姐妹,全家福差四个人。(记得当时班长都提前通知拍毕业“全家福”,最终还是出了这样的状况,一位同学父亲病危回家,另外三位同学联系不到,那时候的我们没有手机,也没有BP)

回忆我们那个年代:拍照要预约照相师傅。平时大家出去玩,去照相馆租相机。大家拍照都是中规中矩,记得当时毕业照前排左四系办公室主任调侃,“我们工科学生看来都比较随便,人家文科拍照男同学领带,女同学连衣裙”

下面都是我翻拍的当年照片,不知道美女同学会不会生气我用了她们的照片。

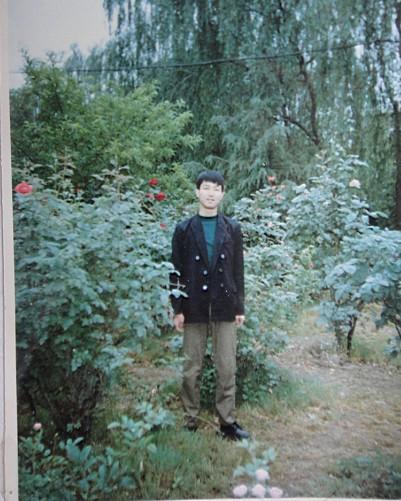

恰同学少年,意气风发。雨后的校园,清新宜人。看到这张照片,我很是怀念那时那刻。

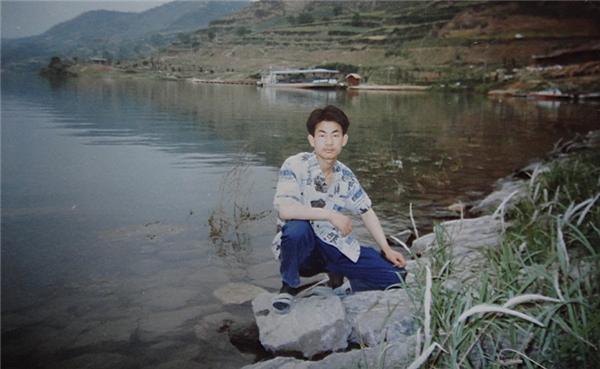

下面两位是我最最要好的同班同学。

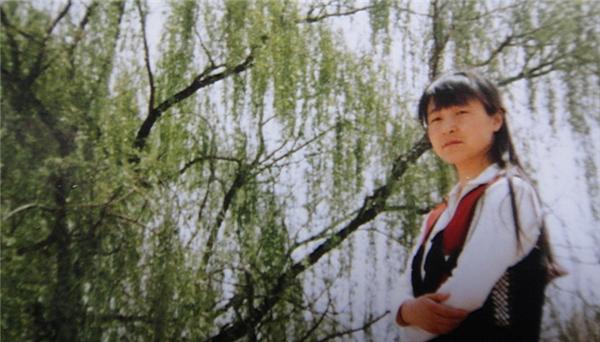

下面两位美眉,同一个市内,愣是自‘97毕业后再也没有见到过。真是相见实难。祝福你们现在一切都好!

那时候没有数码相机,我们一般去照相馆租相机、买胶卷,算下来一张照片不到0.6元;那时候没有手机,大家联系靠相互传递信息,更多时候靠的是运气;那时候我们都很羞涩,自己的喜爱,一般不大会直接表白;那时候我们经济不独立,靠家庭供给,都很节约,基本一日三餐都固定在学生食堂。

我们这一届同学,刚好赶上了大学扩招,全班34人按当时说法有三类,统招生、委培生、自费生。说是自费,一学年也就3000元(跟现在没法比)。

毕业季,刚好赶上了国有企业改制,全国掀起了下岗潮,国家鼓励自由择业。面对自由择业这个新鲜的名词,我毕业后花费了六年时间才总算彻底弄明白了是怎么回事。现在的毕业季学生可能无法想象我们当时的处境,国家不包分配了,你拿着派遣证(就是去国家给你分配的单位的报到证)去单位报道,厂长(经理)基本都是相同的一句话:“目前我们的职工都没办法安排”。你按照学校指引去人才市场找工作,花费10元(那时10元钱可是一天的伙食费)门票进去后发现空荡荡的求职大厅内都是些五花八门没听说过的本地皮包公司招业务员,基本没有其他职位的招聘,形形色色的招聘职位归根结底就是销售。

奋斗了几年,终于敢在别人面前谈自己的工作了,又赶上了经济高速发展后的高消费时代。不说其他,就一个高房价在某种意义上就葬送了我们一辈子的幸福。细细想想,我现在工作实质就是牺牲自己给老板、房东、孩子打工。

回头看看,毕业就有国企待遇的,现在房子、车子、妻子、孩子,什么都有,什么都不需要担心。毕业就失业到处乱窜的,15年了,熬白了头,到现在基本都不敢奢望什么,更不用谈什么房子、车子。

我自己的经历:“先就业再择业简直就是扯淡,尤其目前这个拼爹更甚的时期”。一个良好的起步环境比什么都重要。

看到工控网组织这个活动,感慨万千。15年过去了,回忆往昔岁月,历历在目。在这里喊一声:“我亲爱的兄弟姐妹,你们过的还好吗?”

但愿我在老态龙钟之时还能看到这篇文章。

楼主最近还看过

- 论道第三十一周辩论:爱的教育...

[14561]

[14561] - 骑自行车的和骑电瓶车的区别

[5100]

[5100] - 多米诺喷码机粘度计故障,墨水...

[5099]

[5099] - 工控人的前途

[15915]

[15915] - 洗衣机的高低水位是如何判断...

[13489]

[13489] - 电气图纸,希望大家喜欢!!!!!...

[5937]

[5937] - 论道第四十二周辩论:怎样看待...

[9594]

[9594] - 我为大家开的视频聊天室,欢迎...

[5725]

[5725] - 一个人事经理眼中的中国人劣...

[5645]

[5645] - 论道第三周辩论题:在现代社会...

[9728]

[9728]

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选