华网智能浅析镜头的透雾技术 点击:180 | 回复:1

华网智能浅析镜头的透雾技术

在数字透雾兴起之前,边防、海防、森林高空监控、城市高空瞭望等场合的应用,只能通过光学镜头吸收红外线的方式来增强图像的清晰度,从而满足这些容易出现水汽、雾气、雾霾场合的监控使用。但是,光学透雾镜头价格昂贵,综合造价成本高不说,效果也不一定能切实满足使用需求,而华网智能却有效的解决了这一系列问题。

视频监控的首要问题就是要突破“看得见”的瓶颈,达到“看得清”的境界。华网智能面对雾霾这一棘手问题,始终在不断努力和探索中。目前华网智能主要有两种方式来解决雾霾、雾气环境下的透雾应用,一是通过算法的方式,提升图像的清晰度、色彩饱和度;二是通过光学透雾方式,实现雾霾、雾气的穿透。两种方式实现的原理是不一样的,前者的本质是图像的二次处理,是一种算法矫正;后者是通过物理的方式,通过光学成像的原理提升画面清晰度。

由于两者本质的不同,因此,在测试中,虽然两者均为安防监控摄像机的透雾技术,但测试重点还是不一样的。

对于采用数字透雾技术的摄像机,华网智能主要是通过模拟雾霾场景来检测,即让图像变得模糊即可,然后观察开启与关闭透雾功能时,观察摄像机的表现如何,透雾效果是否显现出来。其次是仿真模拟雾霾环境进行测试,这就不得利用一切条件创造烟雾、水汽环境,然后观察透雾效果的表现。由于数字透雾技术是算法智能化之一,因此华网智能还要观察摄像机在无雾条件下,开启“透雾”功能后,摄像机是否继续“除雾”,以检验其智能化效果。而华网智能针对光学透雾摄像机,则主要是通过仿真雾霾、水汽、烟雾环境进行仿真测试,以观察摄像机的红外接收能力和图像处理除雾效果如何,是否达到了良好的透雾使用表现。光学透雾是采用物理方式的透雾技术,因此不进行图像模糊方式进行检验。

大家还记忆犹新吧,一夜之间,微博和微信上被一部纪录片刷了屏,公众舆论的焦点,完全被一部调查纪录片《穹顶之下》吸引了。“雾霾是什么?它从哪儿来?我们怎么办?”

其实对于如何跟雾霾打交道,华网智能并不陌生。不仅是雾霾,也包括日常生活中见到的各种沙尘、雾、雨、雪等恶劣天气,以及各种大气溶胶、光污染等非正常环境,都会对摄像机的成像效果产生很大的负面影响。对于治安监控、道路交通、港口航道等重要监控应用领域,这时候监控系统的效用就会严重降低,甚至完全难以辨认。

如何能够“看得清”,就成为需要迫切解决的现实难题。而华网智能提供的高清透雾技术,使得解决这一难题成为可能。

大气中存在着水蒸气、可沉降颗粒物、悬浮颗粒物等不同成分、直径的微粒,其分散相为固体或液体小质点,其大小为0.001~100微米,统称为气溶胶。天空中的云、雾、尘埃,工业上和运输业上用的锅炉和各种发动机里未燃尽的燃料所形成的烟,采矿、采石场磨材和粮食加工时所形成的固体粉尘,人造的掩蔽烟幕和毒烟等都是气溶胶的具体实例。

随着环境污染的加剧,城市出现雾霾天气的情况越发频繁,此时对视频监控应用提出了严峻的挑战,该如何应对雾霾呢?透雾技术不失为一种绝佳的解决方案,本文的重点便是对华网智能透雾技术的探讨,深入分析了电子透雾与光学透雾的实现原理及各自的优劣等等,相信对关注透雾技术的您会有颇多助益。

雾霾来势汹汹,一般在城市中尤为严重,对视频监控系统提出了严峻考验,其主要影响有以下几个方面:

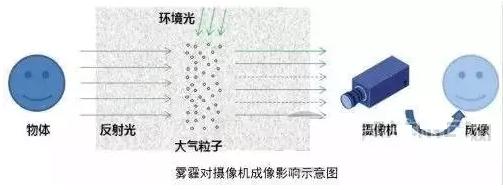

1. 物体表面的反射光由于大气粒子的散射而产生衰减,造成物体成像的亮度减弱;

2. 反射光经大气粒子前向散射作用参与其它像素点成像,导致图像模糊、分辨率下降;

3. 部分大气粒子的粒径较大,在成像过程中成为噪声;

4. 与成像无关的自然光经过大气粒子的散射,进入图像传感器参与成像,这种后向散射作用造成图像饱和度、对比度降低及色调偏移。

伴随着中国雾霾天气的日益严峻,不少监控摄像机已经失去了其监控的作用,雾霾导致摄像机的监控距离、图像清晰度下降,甚至导致车辆、人物等监控主体的关键细节信息丢失,一旦发生事件,将很难获得有效信息,大大降低了视频监控系统的实用性。

那么视频监控该如何应对雾霾来袭呢?华网智能的答案是透雾技术。顾名思义,透雾技术就是在雾霾天气下,依然能够穿透雾霾干扰,让摄像机获得良好的监控效果,不会影响监控距离和图像清晰度。一般而言,透雾技术分为电子透雾(亦称数字透雾)和光学透雾(亦称物理透雾)两种。

电子透雾是基于人类视觉感知模型设计的后端图像复原技术,通过ISP算法来修复画面、消除雾感,达到画面更通透的视觉效果;光学透雾利用近红外光成像,由于近红外光波长较长,在传播时受大气粒子干扰较小,能穿透雾霾,从而呈现清晰的图像细节。其实这两种透雾技术并非是应对雾霾天气而开发的新兴技术,早期在森林、港口、码头等区域,由于经常容易起雾,早以通过透雾技术来实现远距离的清晰监控。而随着雾霾来袭,透雾技术渐渐成为高端摄像机的标配技术,如华网智能全系列室外应用的IPC均支持电子透雾,而最高端的HIC5600系列又在此基础上全线支持光学透雾。

那么电子透雾和光学透雾这两者之间又有什么区别,各有什么优劣势呢?

电子透雾

电子透雾采用的是可见光成像,并通过ISP算法来修复画面,目前ISP算法主要分为两大类:图像增强透雾技术和图像复原透雾技术。图像增强透雾技术不考虑图像降质原因,适用范围广,能有效地提高雾天图像的对比度,改善图像的视觉效果,但会产生更多的噪声,甚至造成更多图像细节的损失。图像复原透雾技术是研究雾天图像降质的物理过程,并建立退化模型,反演退化过程,补偿退化过程造成的失真,以便获得原始图像的最优估计值,从而改善图像质量,这种方法针对性强,得到的去雾效果自然,处理的关键点及难点是模型中参数的估计。

从电子透雾的算法解释中可以看出其优势在于:1、画面色彩得以保留;2、不会增加额外硬件成本。

但电子透雾的劣势也很明显,首先由于可见光穿透能力弱,在遇到水汽、灰尘阻隔时会造成较大的散射,导致部分信息丢失,此时即使通过算法修复画面、消除雾感,也无法对丢失的信息“从无到有”进行恢复;此外,电子透雾基于不同的算法透雾效果各有不同,简单的算法在图像还原效果上有局限性,而复杂的算法对硬件性能提出了更高的要求,而且就目前的图像还原技术整体水平而言,电子透雾只能应用在一般的雾气环境中,一旦雾霾浓度提升,电子透雾的效果就会大大降低。

光学透雾

自然光由波长不同的光波组合而成,人眼可见范围大致为390nm-780nm,称为可见光,而波长小于390nm的叫做紫外光,波长大于780nm的叫做红外光。不同波段的光因为波长的不同具有不同的特性,一般红外光由于拥有较长的波长,在传播时受大气粒子干扰影响较小,可穿透一定浓度的雾霭烟尘,摄像机可以利用这部分光线来实现穿透雾霾的监控。这就是光学透雾的原理。

从原理可知光学透雾的优势在于红外光穿透能力强,不会损失监控主体的细节,图像更清晰。但其劣势也存在:1、由于红外光没有对应的可见光色彩图,所以在监视器上呈现的图像为黑白颜色,所以不适用于必须需要彩色图像的场所;2、光学透雾的重点在于截取近红外光成像,而这部分工作大都由镜头完成,而透雾镜头价格昂贵,过高的成本大大限制了光学透雾在实际项目中的大规模应用。

全新透雾技术

从前文分析可以看到,电子透雾和光学透雾互有优劣势,并且互补。那么是否能够融合这两种透雾技术的优势,提供一种既经济又实用的透雾摄像机呢?

通过对各种波段光线透雾性能的细致研究,并分析在不同浓度雾霾下测试采集的大量试验数据,最终结合监控透雾应用需求,华网智能全新研制出内置光学透雾+电子透雾的双透雾功能网络摄像机HIC5600系列。在近距离或一般雾气环境中,该系列摄像机通过开启电子透雾消除雾感,获得清晰、通透的彩色图像;一旦雾霾影响严重时,开启光学透雾,即使只配备了普通镜头,依然能实现清晰的光学透雾效果,不会丢失任何细节,并且由于内置光学透雾组件,相较于传统的光学透雾镜头方案大大降低了成本,可以在平安城市等行业中大规模推广应用。由于可见光和红外光聚焦面不一致,所以这款透雾摄像机还内置了自动后焦(ABF)装置,在模式切换后自动触发,以获得最为清晰的图像。

未来趋势

在实际应用中,电子透雾作为一种ISP图像还原技术,其致命缺陷在于雾霾严重时无法还原丢失的信息,这是其成像原理决定的,即使图像还原算法再先进,也无法改善。一旦环境中雾霾浓度变化,电子透雾的效果将不可控,也就是说电子透雾的环境适应能力弱,而且研发更先进图像还原算法的性价比并不高,因此笔者认为基于监控需求的电子透雾技术将逐渐收敛。

对于华网智能来说,光学透雾一直以来在森林防火、海事、边防中有应用,具有较长的实际应用历史,其效果得到用户的认可,只是受限于高昂的成本而无法在其他通用行业中大规模推广,随着新技术的产生,成本问题得到解决,相信其在各行业中的应用前景将会越来越大。

而提升光学透雾效果除了摄像机自身图像处理能力的进一步提升,镜头、视窗等配套成像系统也应该对红外光具有更高的透过率,因此配套系统的完善乃至sensor的进一步升级是光学透雾未来努力的方向。

- 什么是控制台、监控台、调度台...

[893]

[893] - PLC如何连接控制门禁系统

[927]

[927] - 华镕:智能制造中的先进传感器...

[4256]

[4256] - 避免冲床伤害事故的安全防护...

[1652]

[1652] - 智能知识——从数字化转型1.0到...

[1391]

[1391] - IMS-WMS系统流程,你知道多少...

[1340]

[1340] - 智慧路灯带来的产业变革有哪...

[1193]

[1193] - 智能服装重大突破,浙江奇翼科...

[730]

[730] - 这么流行的数字孪生能干啥?

[666]

[666] - PLC在温室大棚的智能应用

[1079]

[1079]

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选