把握AI大模型在工业中的定位 点击:73 | 回复:0

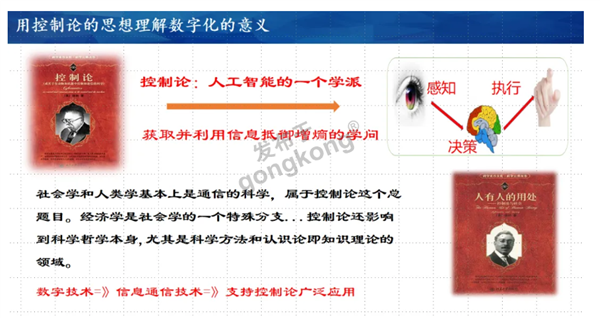

我经常提到,控制论是人工智能的三大学派之一。但是,如果维纳听到这样的说法,或许会觉得他的理论受到了贬低。他在《人有人的用处》一书中,是这样评价控制论的:“社会学和人类学基本上是通信的科学,属于控制论这个总题目。经济学是社会学的一个特殊分支...控制论还影响到科学哲学本身,尤其是科学方法和认识论即知识理论的领域。”在维纳看来,要从哲学高度认识控制论,而不能仅仅把它看成是科学或者技术。

维纳的说法其实并不过分,我们不妨看看历史。

我们人类的祖先,是来源于非洲大陆的“智人”。他们来到欧亚大陆时,遇到了其他的一些原始人类,比如尼安德特人。许多证据暗示:尼安德特人的智商可能比智人要高。但两种人类经过长达数万年的竞争后,智人取得了决定性的胜利。为什么智商偏低的智人能把智商偏高的尼人灭掉呢?因为智人拥有一项重要的能力:会说话,语言能力特别强。也就是说,我们的祖先之所以能够战胜对手,是在信息通信能力方面具有优势。

再进一步分析,我们会发现:人类文明爆发与文字的产生具有重要的关联,而文字属于信息技术。秦始皇统一中国后做得最重要的事情之一,是统一文字、统一度量衡、建立驰道。这些都可属于“信息技术”。中国古代有四大发明,其中造纸、印刷术、指南针,本质上都是信息技术。唐太宗创立“贞观之治”,成功的一个重要原因就是坚持“兼听则明、偏信则暗”,以便于获得完整的信息。与之相反,袁世凯非常聪明,最后却身败名裂、误国误己。一个重要的原因,就是偏信那些鼓励他称帝的人的说法。控制论思想的重要性可见一斑。然而,过去信息通信技术的手段有限。随着数字化、网络化技术的发展,手段和工具发生了极大的变化,就给我们带来了空前的机会。

控制论和信息技术有什么关系呢?维纳说:获取并利用信息抵御增熵的学问。其中,“抵御增熵”的说法比较抽象,就是避免系统的损害和衰败,变得更加有效和健康。比如,国家更加昌盛、企业更加繁荣、人或者机器更加健康。“抵御增熵”是通过行动来实现的,有益的行动是通过科学的决策来确定的,而科学的决策是通过获取并利用信息来实现的。所以,我把控制论的思想理解为“信息感知、决策和执行过程的统一”。在控制论的体系下,“系统”可以是技术系统,如设备;也可以是社会、国家和企业这样的大系统。互联网技术的意义,就在于能够把通信的范围扩大,从而便于应用到国家、社会和企业这样的大系统,从而改变我们的企业和社会。

在企业层面,控制论的应用其实就是推进智能制造(Smart Manufacturing)。智能制造的核心含义,就是快速响应企业内部和外部的变化;当然,快速响应不仅意味着更快,还意味着更好。

快速响应企业内部和外部的变化非常重要,关系到企业的生死存亡。其中,外部的变化包括市场的变化和供应链的变化。也就是市场或用户有新需求时、供应链有变化时,能在高质量、低成本甚至低库存的前提下及时的交付。所谓企业内部的变化,就是企业内部出现设备、质量、安全等问题时,能及时发展并妥善处理。这方面可以阐述的内容很多,由于时间关系省去1万字.....

要做到这些,不仅需要企业内部的密切协同,还需要企业与用户、供应链的密切协同。所谓的协同,就是多方的合作行为更加有效。这种“有效性”是通过信息技术来保证的。也就是说,有了充分的信息,各个合作方才知道自己应该做什么、什么时候做。

信息技术的产生,能够使得企业的运作模式产生本质性的变革。我刚到宝钢工作时,对一种要求非常不习惯,这种要求就是“服从”:下级服从上级、前工序服从后工序、辅助流程服从主流程等等。因为“服从”带有强制性,有很多不合理的地方。比如,有些问题明明后工序处理更合适,为什么要前工序处理呢?后来我意识到,这其实是对问题“快速响应”的要求:当企业出现问题或者事故时,必须立刻有人站出来负责。否则,就会陷入扯皮的状态,让问题无法得到解决。但是,有了“服从原则”就能立刻找到负责人。这时,一个“不是最优”的解决方案,要比没有人解决要好。

宝钢老领导何麟生对“企业”有个形象的说法:一个传统的企业是由不同部门组成的一个组织。当出现问题时,人们首先判断这个问题是哪个部门的问题,然后由这个部门解决问题。这就是所谓的“孩子哭了找他妈,谁的孩子谁抱走”。前面讲到的“服从原则”,就是保证每个问题(孩子)有解决问题的部门(孩子的妈)。

何老曾经举过一个例子:某钢厂的高炉要拆了。负责施工的部门首先找来负责切割的工人,把炉壁用的钢板切下来,放在一边。然后,负责运输的部门来了,发现切下来的钢板太大,装不到车子上。于是,他们再次找来负责切割的工人,把钢板进一步切小,以便于运走。运输对把钢板运到转炉车间,转炉车间要把这些钢板做为废钢回炉。但发现运过来的钢板太大了,装不到炉口里面。于是,又找来切割工人,再次把钢板切小。在这个过程中,每个部门都遇到钢板需要切割的问题,都需要找切割工人。这就体现了“谁的孩子谁抱走”。与之相比,对企业最有利的做法是:从高炉上切钢板时,直接一次就切割成可运输、可装炉的钢板。当然,这么做的前提,是前工序知道后工序的需求,有信息的传递。

当计算机有了足够的信息,就可以采用机器决策了(可以称为广义的智能决策)。一般来说,机器决策的目的并不仅仅是机器代替人工。而是通过机器代人取得更好的经济效果。机器代替人工,为什么能取得更好的效果呢?因为机器有很多的优势是比人强的。比如:

l人计算速度慢、机器计算速度快;对于复杂问题,机器能实时计算,人难以实时计算;

l人类的计算精度低、容易出错,机器计算精度高,不容易出错;

l人有打盹的时间,机器一直保持清醒;

l人有私心,机器没有私心;

l人类的记忆力有限,机器的记忆力要强大的多;

l人类传递信息的能力有限,机器传递信息的能力非常强大;

机器决策的主要价值,是把机器的这些优势发挥出来,从而取得更好的经济价值。十多年前,浦项公司制定智能化战略时,就有这样的说法:我们的终极理想是“无人介入”的智能工厂,确保竞争对手无法超越的“超差距”成本和质量竞争力。可惜的是:我国有些企业,只想到“无人介入”,却把根本目标给丢了。

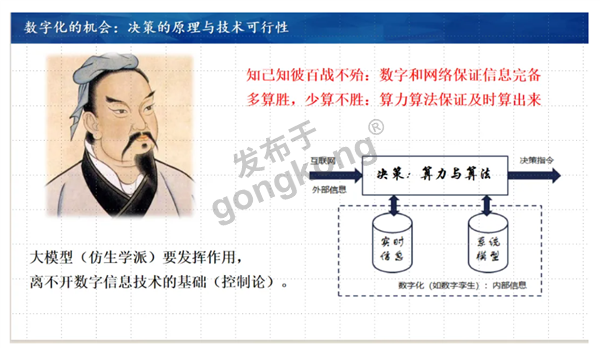

数字化技术为何在十多年前成为热点?其实,其核心理念早在2000多年前就被孙子提出了。孙子的两句话特别重要。第一句是:知己知彼百战不殆。一个企业要做到知己,就是要知道自己的情况;要做到知彼,就是要知道用户和供应链的情况。于是我们注意到:数字化技术的发展,让我们有能力做到知己知彼。比如,数字化技术的发展(如数字孪生、CPS)就能让计算机知道企业内、车间内发生的情况,这就是“知己”互联网技术,能够让我们知道上下游的情况、用户和供应链的情况,这就是“知彼”。简单地说,数字化和互联网让我们做到了“知己知彼”。这样,当计算机有了完整、及时和准确的信息,就有条件做到“知己知彼”。

孙子的第二句话是:多算胜、少算不胜。在知己知彼的基础上,需要做出科学的决策。在决策的过程中,需要对比各种方案。分析的方案多了,就可能找到好的方案;分析的方案少了,就无法给出科学的决策。这些年,算力的上升使得过去很难及时算出来的东西,现在有条件算出来了。所以,算力的上升是一个重要的推动力。但是,对计算机来说,如果传统算法遇到组合爆炸、指数增长的问题,往往再强大的算力都没有用处。比如,人工智能、大模型遇到的很多问题,就是这样的问题。但恰巧的是:人工智能、尤其是大模型的突破,帮助我们解决了这些长期困扰人们的问题。

由此可见,数字化、网络化、算力和算法是智能化机会的根源。这种机会是划时代的,可以从哲学层面去认识。

现在有一种趋势:许多人过于看重以大模型为代表的AI的作用。其实,在我看来,在工业生产领域,即便没有AI数字化智能化的进程也有着巨大的机会。为什么呢?因为现代工厂生产过程遇到问题时,基本上都是有“预案”的、应该按照“预案”的要求去做。工厂里发生的事情,应该尽量做到有“预案”;而且,工厂里面的事情往往是重复性的,容易制定“预案”。推进智能化时,只要让计算机按照“预案”去做就可以了。这就是我说的:把人类的知识交给计算机去做。也就是所谓的“吴淑珍式的智能”。

更进一步说:工厂的生产应该尽量标准化。这是人们追求的目标。“预案”恰恰就是标准化的做法。这些“预案”往往是经过实践检验、不能随意改动的。这时,只要发挥计算机快速感知、快速决策、快速行动的优势,就可以创造大量的价值。这也就是控制论的思想。

AI一般用在什么地方呢?一般用在个性化的场景下。这个时候,需要AI给出决策。比如,下棋的时候,棋子的组合太多,不可能为每一种情况制定“预案”;开车的时候,同样也会遇到各种个性化场景,不可能制定完备的“预案”。所以,AI往往适合“开放的系统”,经常会发生预料之外的干扰,需要灵活机动地给出响应。但这种场景在工厂并不常见:因为人们努力做的,是把干扰屏蔽在系统之外。

由此可见,控制论是一种哲学思维,有利于指导企业的战略行为。这就是信息化的意义所在。AI的应用,应该是基于信息化基础的(知己知彼)。离开信息化的基础、没有完整、及时和准确的信息,再聪明的AI也无法做出科学的决策。从这种角度讲,AI是基于信息化的一种应用。在开放系统之,AI可以用于很多的场景,尤其是个性化问题。但是,AI的应用往往是战术性的。所以,信息化的推进,往往要“一把手工程”,一把手必须自己首先搞清楚。AI技术的推进,则更多需要鼓励岗位上的技术和管理人员独立地实践,实践越多越好、越深入越好;一把手需要做的事情并不多。很多企业的领导,似乎没有把自己的定位搞清楚。

来源:微信号 蝈蝈创新随笔

作者:郭朝晖

该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。

楼主最近还看过

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选