激光雷达作为高精度三维感知技术,在地质灾害预警、城市规划、农业监测等领域展现出不可替代的价值。然而,传统激光雷达系统受限于数据传输效率与设备部署成本,难以实现规模化应用。4G/5G 物联网技术通过 4G/5G DTU 与物联网卡,构建 “端 - 网 - 云” 协同架构,突破时空限制,推动激光雷达监测从 “单点监测” 向 “全域感知” 跃迁。

激光雷达监测系统的背景与核心场景

激光雷达的应用需求源于现代社会对空间信息精度的极致追求:

地质灾害防治:中国每年因滑坡、泥石流等灾害造成直接经济损失超百亿元。传统人工巡查难以覆盖复杂地形,而激光雷达可通过无人机搭载实现毫米级地形扫描,某省级地质部门应用后,隐患识别准确率提升至 92%。

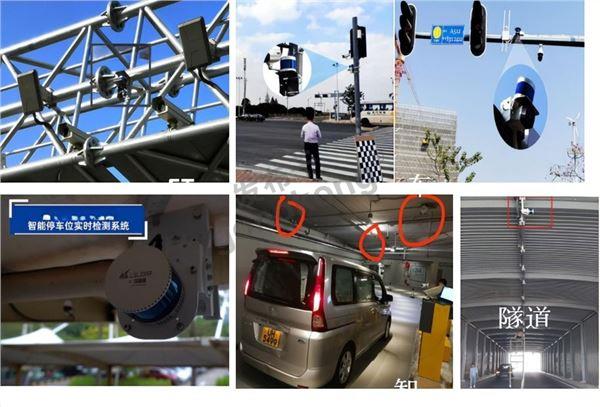

智慧城市管理:城市道路设施(如路缘石、井盖)的精准定位需求日益迫切。某城市采用激光雷达与 4G/5G 物联网结合,实现 10 万级市政设施的三维建模,巡检效率提升 10 倍。

农业精准化:作物冠层结构直接影响光合作用效率。南京农业大学团队利用地基激光雷达量化小麦叶倾角,结合 4G 传输实时数据,产量预测误差缩小至 ±3%。

激光雷达监测系统的功能与技术原理

系统基于 “感知 - 传输 - 分析 - 决策” 闭环设计,实现全流程智能化:

多源数据融合采集:激光雷达通过飞行时间法(ToF)生成高密度点云数据(单设备每秒输出 200 万点),同时集成气象传感器(风速、湿度)、惯性导航(IMU)等多源数据,形成多维监测体系。4G/5G DTU 对数据进行标准化处理(如点云压缩、时间戳同步),通过物联网卡传输至云端平台,传输延迟≤500ms。

AI 驱动的智能分析:云端平台运用深度学习算法(如 PointNet)对激光雷达点云进行语义分割,识别目标类型(如滑坡体、车辆、作物),精度达 95% 以上。某电力巡检项目中,系统通过点云分析提前 72 小时预警导线覆冰风险,避免倒塔事故。

动态响应与远程控制:管理人员通过终端平台远程调整激光雷达扫描参数(如视场角、扫描频率),指令执行响应时间<1 秒。某低空防御系统应用后,对无人机入侵的拦截响应时间从 10 秒缩至 2.1 秒。

4G/5G 物联网方案的核心价值

工业级设备可靠性:4G/5G DTU 采用 - 40℃~70℃宽温设计、IP65 防护等级,在高湿(95% RH)、强电磁干扰(如变电站周边)环境下连续运行 18 个月故障率<0.5%,远优于传统控制器(故障率 15%)。

通信网络的稳定性与经济性:物联网卡通过运营商专用 APN 通道传输数据,独立于公网,采用 AES-128 加密,符合《电力监控系统安全防护规定》要求。在信号弱区域(如山区)支持 4G/5G 多模切换与边缘缓存,数据补传成功率达 100%。单设备年度通信成本约 300 元,仅为传统有线专线的 1/5。

灵活部署与扩展性:无线部署省去布线成本(每公里有线布线费用超 1 万元),某城市 1000 台设备的网络建设成本较有线方案降低 70%。系统支持即插即用,新增设备 30 分钟内完成接入,适应监测网络动态扩展需求。

典型案例与实践成效

某跨省输电线路监测:部署 100 台激光雷达终端,采用 5G 物联网方案。运行 1 年后,导线断股、绝缘子老化等缺陷检出率从人工巡检的 60% 提升至 98%,故障响应时间从 24 小时缩至 3 小时,年减少停电损失超 500 万元。

某滨海城市地灾预警:无人机搭载激光雷达与 4G DTU,实现 200 平方公里山体的实时扫描。系统在暴雨期间成功预警 3 处滑坡隐患,提前转移群众 500 余人,直接经济损失减少 8000 万元。

客服

客服

小程序

小程序

公众号

公众号

客服

客服

小程序

小程序

公众号

公众号