CPU 占用率是反映计算机资源负载的核心指标,其正常范围需结合系统场景动态判断;而在 LabVIEW 开发中,内存使用效率直接影响程序稳定性与运行速度,需通过针对性的编程规范与资源管理策略实现优化。

一、CPU 正常占用范围的界定

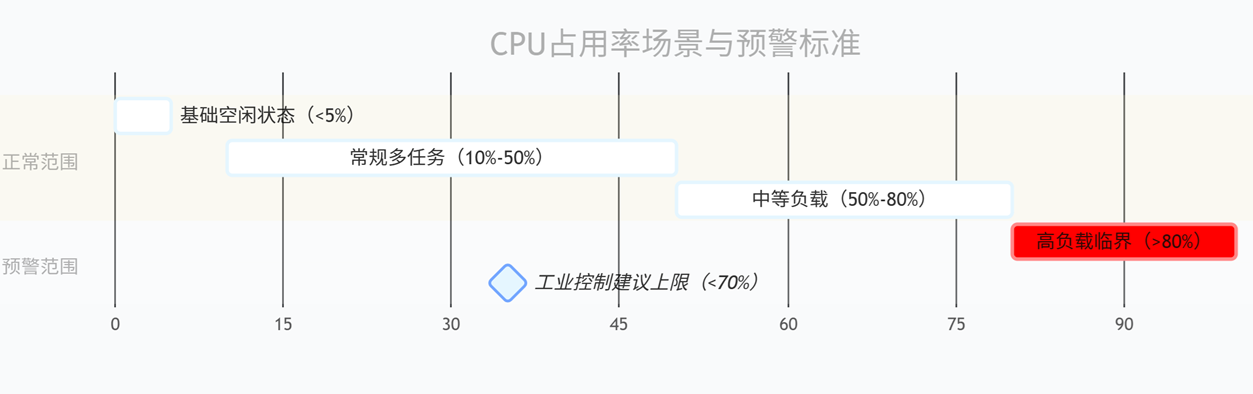

CPU 占用率指处理器在单位时间内处理任务的占比,其 “正常范围” 需结合使用场景判断:

基础空闲状态:系统无主动操作、后台进程较少时,CPU 占用通常应维持在 5% 以下。若持续高于 10%,可能存在异常进程(如病毒、后台服务异常唤醒),需通过任务管理器排查。

常规多任务场景:办公、网页浏览等轻负载操作时,CPU 占用一般在 10%-50% 波动;若同时运行视频编辑、编程编译等中等负载任务,占用率可能升至 50%-80%,此时系统仍能保持流畅响应。

高负载临界值:当 CPU 占用持续超过 80%(尤其是接近 100%)时,系统可能出现卡顿、输入延迟、程序无响应等问题,需优先终止非必要进程。对于服务器或工业控制设备,长期高负载还可能导致硬件过热、寿命缩短,因此需通过负载均衡或硬件升级将占用率控制在 70% 以内。

需注意,瞬时峰值(如程序启动时)的短暂高占用属正常现象,无需过度关注,关键在于避免 “持续高负载”。

二、LabVIEW 开发中降低内存使用

LabVIEW 基于图形化编程,数据流动与内存分配逻辑相对特殊,需从以下方面优化内存使用:

数据结构与类型优化

优先选用匹配精度的数据类型:例如用单精度浮点(Float)替代双精度(Double)存储非精密数据,可减少 50% 内存占用;对整数数据,根据范围选择 U8、I16 等类型,避免默认使用 I32 造成浪费。

合理使用数组与簇:数组是 LabVIEW 中高效的集合类型,但需避免创建过大的二维 / 三维数组;簇(Cluster)适合整合关联数据,减少零散变量的内存开销,同时通过 “扁平化簇至字符串” 控件压缩数据传输体积。

内存释放与冗余控制

及时释放无效数据:对大型数组、波形数据等,在使用完毕后通过 “清空数组”“销毁引用” 等控件释放内存;避免将未使用的数据传递至子 VI,减少不必要的内存占用。

控制数据复制:LabVIEW 中部分操作(如数组索引、数据转换)会自动复制数据,可通过 “禁用数据复制” 属性或移位寄存器(Shift Register)传递数据,减少冗余拷贝。

程序结构与循环优化

循环内避免动态内存分配:循环(如 While 循环、For 循环)中若频繁创建数组、打开文件或初始化对象,会导致内存碎片与持续占用。建议在循环外预先分配内存(如用 “初始化数组” 设定长度),循环内仅更新数据。

模块化拆分大型 VI:单个 VI 加载过多控件或数据会导致内存峰值过高,可按功能拆分 VI,通过 “动态加载 VI” 仅在需要时调用,降低初始内存占用。

调试与运行模式优化

禁用不必要的调试功能:调试模式(如高亮执行、探针)会额外占用内存与 CPU 资源,正式发布前需关闭;图表(Chart)的历史数据缓存默认保留所有点,可设置 “历史长度” 限制存储量。

减少全局变量与共享变量:全局变量会在内存中持续驻留,共享变量(尤其是网络共享)还会增加数据同步开销,优先用局域变量或队列(Queue)传递数据。

硬件与配置适配

结合目标设备内存容量设计程序:在嵌入式或低内存设备(如 PXI 控制器)上运行时,需严格限制数据缓存大小,避免超过硬件内存上限导致程序崩溃。

通过上述办法,可在 LabVIEW 开发中显著降低内存占用,同时结合 CPU 负载监控,确保程序在高效利用资源的同时保持稳定运行。核心原则是:减少冗余数据、优化内存分配时机、匹配数据类型与场景需求。