华网智能谈论光学镜头的设计缺陷和解决方案 点击:324 | 回复:1

在本篇文章中我们将讨论,如何将镜片集结成镜头,镜头设计者又如何将各种镜片所产生的正副作用结合,计算出一支完美成像的作品,接下来让我们跟随华网智能的脚步一起来学习一下。

由于光线是直线前进,要让光产生折射效果有两种方式,一是两种不同介质的接口,例如:当光通过空气,进入水或玻璃时,由于两个透明介质的物性和密度不同,这些光束即会弯曲或折射。最明显的例子,就是观察一下汤匙半插放入一杯水中,你可以看到汤匙柄变成两段的影像,这是因为反射自汤匙的光线,经过水和玻璃的折射,使得部分的汤匙柄变得扭曲。

另一种折射的发生是光入射的角度,当光线在进入和穿过媒介时,与其表面互相垂直的光束将直线穿过。如果光线以斜角进入在通过媒介时,光线可折射到一个可以计算的角度。当光线穿过时,超过直角越多,它们折射的角度越大。

因此,当镜片的集光效应不符所需时,镜片设计者开始思考,如何让镜片达到更好的集光效果。结果从光学物理实验,他们发现当光贯穿一个有弯曲弧度的透明物体时;如透镜,它会依照每一条光束进入和穿透透镜表面的角度,以几个不同的角度来进行折射。这样的效果以凸透镜最为明显。因此,球面凸透镜最早被拿来做为镜头的组成。

透镜的问题

理论上 ,透镜虽然可以有效的集中光线,但却也连带的产生一些问题。理想化的完美镜片至今尚未被 设计成功,主要的问题在于实际生产时,限于材料和条件因素,制造出来的光学镜片并不能达到完全理想的状态,多少存在偏差 ( Aberration )现象。一般球面镜片的像差,可以分成下述的五种 ﹕

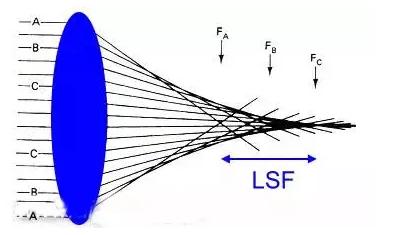

球面像差

一个透镜理论上应能够聚焦于一点 (见上图),但实际上当不同高度之平行光线入射时,并不能真正汇集于一点 (见上图黑色实线),这个的差异量,称为球面像差。球面像差将导致成像模糊无法辨认。而其最近端的对焦点与最远程对焦点的这个距离(蓝色箭头),称为 LSF,也就是最小包围区。一般镜头设计者如要消除这种像差,可以收小镜头的光圈,大口径的镜头则改用非球面镜。

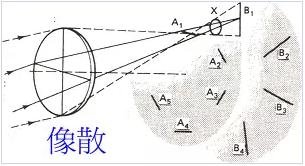

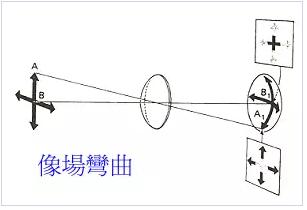

像场弯曲

平面的景物在焦点成像时,透过弯曲镜片将光线扭曲,造成像面不是平面,这种现像便叫做像面弯曲。也就是说,结下的影像,如果对焦在中间的话,则周边不清楚,对焦在周边则中间不清楚。这种像场弯曲,必须依靠修正镜片的像散来改变整体的成像。

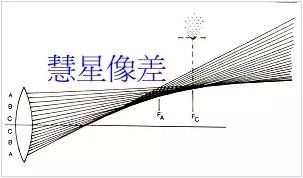

慧星像差

英文原名为 Coma aberration,意指透镜的每一个圆环区域使相对透镜的和透镜光轴不同位置离轴之点所发出的光线聚焦形成偏斜光线。由于其成像结果,会形成如同慧星尾巴一样的光班,因此得名。简单的说,慧星像差是反应透镜在偏离光折型态下的一种球面像差。

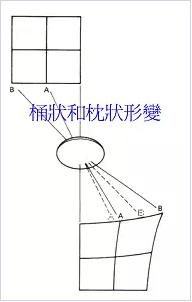

桶状和枕状形变

平面的四方形测试图在拍摄后,影像与原来的样子不相同,便叫做影像形变。形变像差分为枕状及桶状两种。发生的成因为离轴光束与中心轴形成的角度太大,会将方形的影像拉长成弯曲的枕形。反之当角度太小时,则会变成桶形。

像散

在离光轴的某一点处结下点状的影像时,相对于光轴的同心圆像面按放射状方向分开的话,点不在点内,变成线状或椭圆状的结像,这种现象便叫做像散,一般镜头光圈大小不同对像散有一定影响。

各种像差示意图

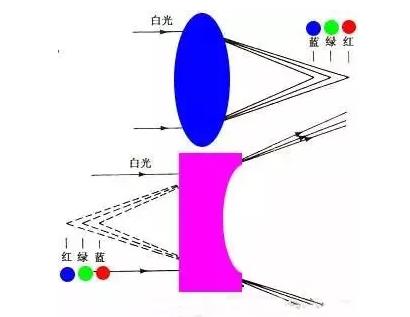

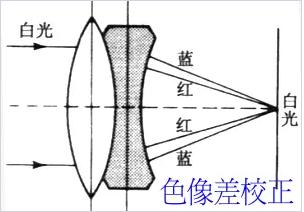

这五种像差是针对单一波长的单色光线来对镜片进行测试所产生的结果。如果是自然阳光或其它混合色光,则又会因为波长不同,镜片折射率不一样,引起色像差。色像差主要产生于凸面镜的聚焦效果(见下图),所幸这个问题可以透过凹面镜加以分散修正。

色像差

色像差主要发生在影像远离中心之四周范围,主要颜色因光线的扭曲而无法迭合在一起,一般可分为两种:

1. 光轴的色像差

镜片本身的材质影响进入镜片的光线,并造成各种颜色的色光折射率不同,让蓝色光系在离焦点较近处成像,红色系则在较远处。

2. 倍率的色像差

倍率色像差,发生在镜片相互修正上,当凹面镜补偿了焦点位置的光轴色像差之后,整体产生的色光仍然不能一致。这是因为色光的波长不同,焦距亦不一样,所以产生的影像的倍率便因颜色而异,影像的大小会产生色偏移。

- 智能知识-----智慧物流必备的...

[711]

[711] - 5G对社会的影响

[652]

[652] - 新年第一帖…新的谋划、新的面...

[726]

[726] - 参观西门子成都工业4.0样板工...

[1491]

[1491] - Fanuc机器人与倍福Twincat软...

[781]

[781] - 3D打印建筑的流程

[907]

[907] - 对大数据时代的新认识

[637]

[637] - 详解倾角传感器在塔吊监控中...

[1399]

[1399] - 智能制造工作室

[753]

[753] - 智能新知识--智能制造五星模...

[936]

[936]

官方公众号

智造工程师

-

客服

客服

-

小程序

小程序

-

公众号

公众号

工控网智造工程师好文精选

工控网智造工程师好文精选